Kategorie

Kontakt

Erweiterung der KI-gestützten Schienenkopfkonditionierung um intelligente Spurkranzschmierung für BERNMOBIL (Projektphase 2)

November 2025

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Strassenbahnen werden in einem urbanen Umfeld auf einem Streckennetz mit zahlreichen engen Kurvenradien betrieben. Dementsprechend sind zahlreiche Strassenbahnbetrieber, aber auch viele andere Bahnbetreiber, mit Verschleiss- und Lärmproblemen konfrontiert. Mögliche Lösungsansätze wie die Optimierung der Rad-Schiene-Profilgeometrie oder aktive gelenkte Radsätze stehen grösseren Herausforderungen bezüglich Effektivität und Wirtschaftlichkeit gegenüber. Während die erforderliche Rollradiendifferenz zur schlupffreien Durchfahrung enger Kurvenradien mit einer optimierten Rad-Schiene-Profilgeometrie nur schwer realisiert werden kann, stellen aktiv gelenkte Radsätze infolge hoher Anschaffungs- und Wartungskosten keine wirtschaftlich attraktive Lösung dar. Technologische Fortschritte, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), ermöglichen jedoch einen neuartigen Lösungsansatz, der eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Diese Leistungsfähigkeit wurde im BAV-geförderten Innovationsprojekt „Selbstlernende Parametrierung Schienenkopfkonditionierung“ bei Bernmobil demonstriert.

1.2 Rückblick Phase 1

Von Januar 2023 bis August 2025 führte Bernmobil gemeinsam mit den Firmen PROSE, Substring und Parametric das vom BAV-geförderte Innovationsprojekt „Selbstlernende Parametrierung Schienenkopfkonditionierung“ durch. Intern wurde dieses Projekt „intelligente Schienenkopfkonditionierung“, kurz „i-SKK“, genannt. Das Projektziel war, die bestehende Schienenkopfkonditionierung an den Stadler Tramlink Fahrzeugen mithilfe von KI bedarfsgerecht anzusteuern, um die Lärmemissionen bei minimalem Konditioniermitteleinsatz zu reduzieren. Die Wirksamkeit der i-SKK wurde in Form eines Proof of Concept (PoC) auf einer Linie des Bernmobil-Streckennetzes nachgewiesen. Die Ergebnisse des PoC zeigten eine Reduktion des Kurvenlärms von 98,5 % bei gleichzeitig minimalem Verbrauch von Konditioniermittel. Zudem konnte mithilfe von Mehrkörpersystem (MKS)-Simulationen eine Reduktion des Laufflächenverschleisses von ca. 12 % berechnet werden. In diesem Kontext zeigten weitere MKS-Simulationen, dass eine bedarfsgerechte „intelligente Spurkranzschmierung“ (i-SKS), im Gegensatz zur bestehenden zeitgesteuerten Ausführung, das Potenzial einer Verschleissreduktion von bis zu 10 % an Spurkranz und Schienenflanke.

1.3 Ausblick Phase 2

Auf Grundlage der Ergebnisse des PoC in Phase 1, hat sich Bernmobil entschieden in einer zweiten Phase, das entwickelte i-SKK System zu erweitern und in einen flotten- und streckennetzweiten Betrieb zu überführen. In diesem Kontext soll die intelligente Schienenkopfkonditionierung (i-SKK) um eine intelligente Spurkranzschmierung (i-SKS) erweitert werden, um optimale Kraftschlussverhältnisse in allen Rad-Schiene-Kontaktsituationen zu erreichen. Die intelligente Ansteuerung beider Schmiersysteme (i-SKK und i-SKS) stellt somit einen ganzheitlichen Lösungsansatz dar, welcher die theoretisch möglichen Einsparungspotenziale maximal ausschöpft. Aufgrund der fahrzeugspezifischen Linienzuordnung sind die intelligenten Schmiersysteme auf allen Fahrzeugtypen der heterogenen Fahrzeugflotte zu implementieren, um eine flotten- und streckenweite Lösung zu realisieren.

Ferner sollen die in der ersten Phase gesammelten Erfahrungen und identifizierten Optimierungspotenziale in der zweiten Phase berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang wird einerseits eine deutliche Kostenreduktion sowohl in der Anschaffung der Hardware als auch im Betrieb der Lösung und andererseits weitere technologische Entwicklungsschritte angestrebt.

1.4 Konkrete Zielsetzungen Phase 2

Die konkrete Zielsetzung für Phase 2 lässt sich in zwei Untergruppen aufteilen und wird wie folgt definiert:

1.4.1 Betriebsüberführung:

I. Streckenweite Reduktion von Kurvenlärm und Schienenverschleiss

II. Flottenweite Verschleissreduktion an Lauffläche und Spurkranz

III. Abschalten von ineffektiven stationären Schmiersystemen

IV. Verbrauchsreduktion von Schmier- und Konditioniermittel

1.4.2 Technologische Entwicklungsschritte:

I. Reduktion der Datenmenge bzgl. Kommunikation und Speicherung

II. Realisierung von Echtzeit-Anwendungen

III. Erfüllung der Anforderungen im Cyber Resilience Act (CRA)

IV. Eigenständiger Betrieb und vollständige Integration durch Bernmobil

V. Ausfallsicherheit durch dezentrale Intelligenz mit Edgecomputing

VI. Skalierbarkeit bzgl. Integration zusätzlicher Hardware/Fahrzeuge

VII. Reduktion der Anschaffungs- und Betriebskosten

VIII. Vollständige Bahnzulassung bzgl. Hardware und Fahrzeugintegration

2 Roadmap Phase 2

Auf Grundlage der beschriebenen Ziele wird im folgenden Abschnitt die damit verbundene Roadmap in Phase 2 beschrieben. Die technischen Inhalte und Konzepte werden im Folgenden am Beispiel von Strassenbahnen beschrieben, sind aber genauso für die Anwendung bei Lokomotiven und anderen Bahnsystemen beliebiger Spurweite, z. B. der Normal- oder Schmalspur oder auch Zahnradbahnen, geeignet.

2.1 Entwicklung intelligente Spurkranzschmierung: i-SKS

Um die in Abschnitt 1.4.1 definierten Ziele in Phase 2 zu erreichen, verfolgt diese einen ganzheitlichen Lösungsansatz. Analog zur in Phase 1 entwickelten intelligenten Schienenkopfkonditionierung (i-SKK), wird eine intelligente Spurkranzschmierung (i-SKS) entwickelt. Die i-SKS soll eine bedarfsgerechte Spurkranzschmierung realisieren, die zu einer Reduktion des Spurkranz- und Schienenflankenverschleisses führt. Aktuelle Simulationsrechnungen gehen von einem Einsparungspotential von je 9 % (Rad und Schiene) aus. Die spezifische Logik der i-SKS unterscheidet sich von jener der i-SKK, wohingegen beiden intelligenten Schmiersystemen derselbe methodische Ansatz bezüglich einer flottenweiten Schwarmintelligenz in Form einer dezentralen bzw. fahrzeugautonomen Steuerung zugrunde liegt.

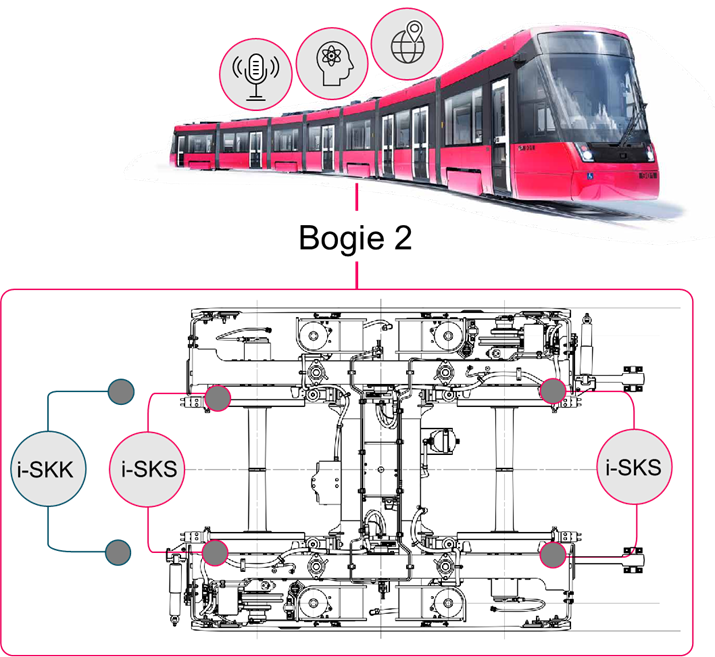

Abbildung 1 stellt exemplarisch die beiden Schmiersysteme dar. Losgelöst von der konkreten Beschreibung wird in Phase 2 die Untersuchung aller den Kraftschluss zwischen Rad und Schiene beeinflussenden Systeme bezüglich einer intelligenten Ansteuerung angestrebt. Dies umfasst beispielsweise auch andere kraftschlussrelevante Systeme wie Sandungsanlagen oder Schienenreinigungswerkzeuge.

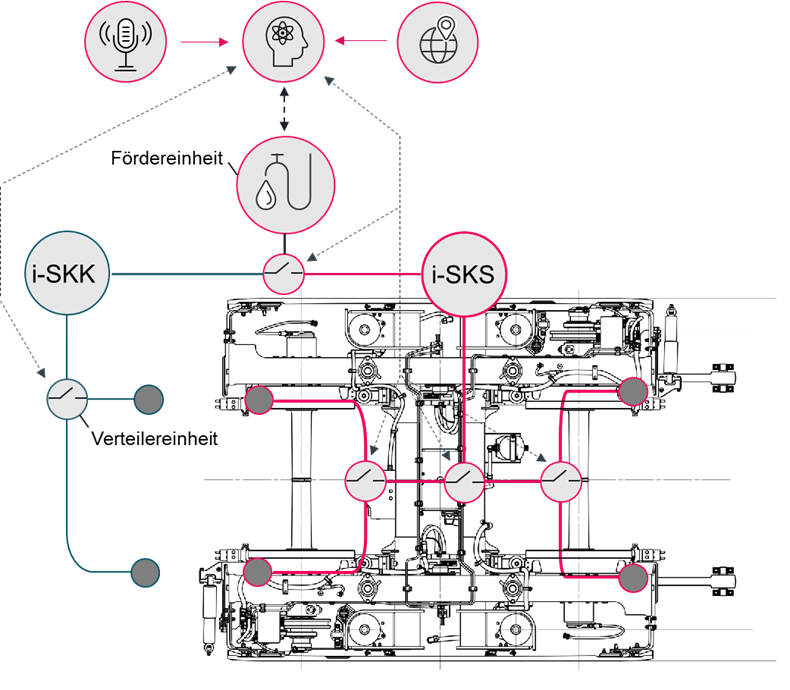

2.2 Kombinierte i-SKK und i-SKS mit einem Applikationssystem

Um eine strecken- und flottenweite Verschleiss- und Lärmreduktion zu erreichen, muss eine möglichst grosse Anzahl von Fahrzeugen der Flotte mit den intelligenten Schmiersystemen (i-SKK und i-SKS) ausgestattet werden. Aufgrund der fahrzeugspezifischen Linienzuordnung sollten ebenso alle Fahrzeugtypen in der heterogenen Fahrzeugflotte mit einer intelligenten Ansteuerung beider Schmiersysteme ausgestattet sein. Demzufolge sind Fahrzeuge mit lediglich einem Applikationssystem (z.B. Spurkranzschmierung) entsprechend zu erweitern, sodass eine intelligente Spurkranzschmierung und eine intelligente Schienenkopfkonditionierung ermöglicht werden, wobei nur eine zentrale Einheit zur Förderung des Schmier- und/oder Konditioniermittels benötigt wird. Die zentrale Fördereinheit kann je nach Anwendungsfall mit oder ohne Druckluft betrieben sein, wodurch je nachdem eine unterschiedliche Anzahl von Komponenten der zentralen Fördereinheit zugeordnet werden kann. Die zentrale Fördereinheit kann flexibel an unterschiedliche Fahrzeugkonfigurationen angepasst werden.

Die Ansteuerung der beiden Schmiersysteme erfolgt mittels Intelligenz nach wie vor bedarfsgerecht, wobei die gezielte Ansteuerung der jeweiligen Düsen bzw. die Zufuhr des Schmier- oder Konditioniermittels durch ein Verteilsystem vorgenonmen wird. Neben dem gezielten Wechsel zwischen SKK und SKS soll dadurch auch ein kontinuierlicher Übergang zwischen den beiden Schmiersystemen möglich sein. Ferner soll auch eine seiten- und/oder achsselektive Ansteuerung mit oder ohne variabler Schmier- bzw. Konditioniermittelmenge möglich sein. Abbildung 2 zeigt das Prinzip schematisch auf.

Neben einer mechanischen Erweiterung, z.B. um eine Verteilereinheit, ist ebenso eine elektrische Integration und eine Überwachungslösung (Monitoring) vorgesehen.

2.3 Dezentrale Architektur und Intelligenz nach dem Edgeprinzip

Die auf dem Fahrzeug installierte Sensorik erfasst die Messsignale und leitet diese an einen lokalen Messknoten auf dem jeweiligen Fahrzeug weiter, der ggf. verschiedene Signale miteinander synchronisiert. In diesem Kontext werden die Sensorsignale mithilfe von zusätzlichen GPS-Daten lokalisiert. Auf einem Edge-Computer werden die Rohdaten gefiltert und mittels Algorithmik in relevante Informationen transformiert (z.B. Berechnung des Quietschindex zur Beurteilung der Kurvenquietsch-Intensität). Auf diese Weise können relevante, lärmintensive Streckenabschnitte lokalisiert und als „Schmierpunkte“ festgelegt werden. Bei Bedarf können optional alle interessanten auf dem Edge-Device berechneten Ergebnisse über das Mobilfunknetz vom Fahrzeug an den Betreiber übermittelt werden. An jedem Schmierpunkt wird die Verwaltung der Schmiermittelabgabe über einen virtuellen Schmiertank gesteuert: Wenn das Fahrzeug einen Schmierpunkt erreicht, wird der virtuelle Schmiertank vom entsprechenden Fahrzeug geprüft und entsprechend der Konfiguration des Fahrzeugs eine Schmierung bzw. Konditionierung ausgelöst:

- Falls eine Schmierung ausgelöst wird, verbraucht das Fahrzeug virtuelles Schmiermittel.

- Falls ein Fahrzeug bei einer Überfahrt eines definierten Schmierpunkts ein Lärmevent detektiert, wird reaktiv eine Menge Schmiermittel dem virtuellen Schmiertank zugeführt.

- Der virtuelle Schmiertank wird mit einer prädiktiven Füllrate aufgefüllt, welche durch ein Machine Learning (ML-)Modell bestimmt wird. In diesem ML-Modell können verschiedenste Faktoren wie Umweltdaten und lokale Streckenbegebenheiten einfliessen. Das ML-Modell wird direkt auf dem Edge-Device ausgeführt und stellt eine dezentrale Intelligenz dar.

Diese dezentrale Architektur führt dazu, dass jedes Fahrzeug als eine autonome Entscheidungseinheit agiert und eigenständig bestimmt, ob an einem Punkt geschmiert wird oder nicht. Alle Änderungen an einem virtuellen Schmiertanklevel werden von jedem Edge-Device bzw. Fahrzeug individuell vorgenommen und an alle anderen Edge-Devices bzw. Fahrzeuge kommuniziert. So kann jedes Fahrzeug bei der individuellen Entscheidungsfindung auf vorgängig geteilte Informationen der anderen Fahrzeuge zurückgreifen. Die Kommunikation der virtuellen Schmiertanklevels über einen Message Broker stellt eine flottenweite Synchronisierung sicher. Der Message Broker dient ausschliesslich als Nachrichtenvermittler und hat keine Steuerungs- oder Entscheidungslogik. Somit erfolgt die Kommunikation über ein verteiltes System und jedes Fahrzeug agiert gleichberechtigt im System ohne direkte Steuerungsfunktion über ein anderes Fahrzeug.

Abbildung 3 stellt schematisch das Edgekonzept und den Informationsaustausch zwischen den Fahrzeugen dar.